従来、発達障害は幼少期の問題として対応されていましたが、近年、症状が軽度のため子供の頃に発達障害の特性に気付かれないまま成長して大人になった方が、仕事や対人関係で問題を抱えたり、環境にうまく適応できずに二次障害としての抑うつや不安症状などを呈して、発達障害の特性に気付かれる場合が増えています。

従来、発達障害は幼少期の問題として対応されていましたが、近年、症状が軽度のため子供の頃に発達障害の特性に気付かれないまま成長して大人になった方が、仕事や対人関係で問題を抱えたり、環境にうまく適応できずに二次障害としての抑うつや不安症状などを呈して、発達障害の特性に気付かれる場合が増えています。

成人の方で、ADHD(注意欠陥・多動性障害)またはASD(自閉症スペクトラム障害)に合致した症状を認める場合、発達障害と診断する上で、幼少期や学童期、つまり7歳(米国の診断基準DSM-5では12歳)までに症状を認めたか、複数の場面で症状を認めたかなど、生活歴を見直す必要があります。

また、発達障害の特性によって、現時点でどの程度、学業や就労など、日常生活の困難さにつながっているかという障害の程度も診断を行う上で大切です。ADHDやASDの症状を認めていても、日常生活に支障が生じていない場合は、臨床的には発達障害と診断する必要がない場合もあります。

ADHDの症状は大きく分けて(1)不注意、(2)多動性・衝動性の2つから成ります。どちらの症状が強いかによって不注意優勢型、多動性・衝動性優勢型と分けられます。

ADHDの症状は大きく分けて(1)不注意、(2)多動性・衝動性の2つから成ります。どちらの症状が強いかによって不注意優勢型、多動性・衝動性優勢型と分けられます。

不注意優勢型の場合、興味があることには没頭しても、気がのらないことには集中できず、ケアレスミスが多くなりがちです。注意を保つことが難しく、作業が雑になり、本来の能力が発揮できません。ものを置き忘れたり、いつもと違う場所においたりして、忘れ物、なくし物が頻繁に起こります。

遅刻も多く、締切に間に合わず、何かに気を取られると予定や約束を忘れてしまいます。整理整頓、片付け、時間管理ができず、物事に順序立てて取り組むのが苦手です。じっくり考えて取り組む課題があると、面倒に感じて避ける傾向があり、取り組んでも最後までやり遂げることができません。

多動性・衝動性優勢型の場合、常に慌ただしく、感情に突き動かされ、我慢ができず動き回っています。

長時間じっと座っていることが難しく、座っても落ち着きなく、手足をもぞもぞと動かしてしまいます。他人が忙しい時でも気にせず邪魔をしたり、割り込んでしまいます。

目の前の課題が終わっていないのに、次の行動に移ります。活動的になると、やらないと気が済みません。楽しみを後回しにしたり、自分の番まで待つことができません。相手が話し終える前に話し始めてしまいます。

計画を立てたり、よく考えることなく、素早く衝動的に行動してしまいます。

子供では、落ち着きのなさ、いつも体のどこかを動かしているなど、多動の症状は

2〜3歳から認められますが、顕著になるのは、4〜5歳から小学校低学年の頃です。多動性は、発達に伴って思春期には改善することが多いですが、不注意は大人になっても残る場合が多いようです。

成人の方のADHDのスクリーニング検査(質問紙法)として、ASRS-v1.1(Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1)や、CARRS(Conners' Adult ADHD Rating Scales)があります。 成人の方をADHDと診断する上では、ADHDに合致する症状に加えて、症状が幼少期(7歳、または12歳以前)から認められていることが必要です。

症状が学校と自宅など複数の状況で認められたかなど、生育歴を見直す必要があります。

現時点で症状によって仕事や生活において支障を伴っていることも診断に

あたって考慮されます。

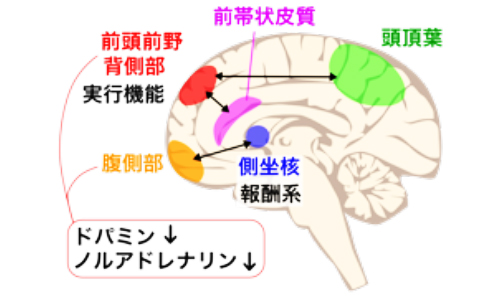

ADHDの方の脳の画像解析から、前頭前野や線条体の側坐核などの活動性が低下していることが報告されており、脳の実行機能と報酬系が変化していると考えられています。

ADHDの方の脳の画像解析から、前頭前野や線条体の側坐核などの活動性が低下していることが報告されており、脳の実行機能と報酬系が変化していると考えられています。

実行機能とは、目的を達成するために行動の計画を立て、順序立てて実行し、結果を見て次の行動を調整する一連の働きです。この働きには、脳の前頭前野という領域が関与しています。前頭前野は、目標を達するために気が散るのを防いだり、マルチタスクで注意を分散させたり、退屈な作業でも集中を保つ役割などがあります。

一方、報酬系は、満足感や達成感を司っており、リスクが高いとか、もっと待てば大きな報酬が得られるなど、待つべき時には待つという脳の働きです。脳の側坐核という領域が報酬系に関与しています。報酬系に障害があると、待つことに耐えられずに衝動的に行動してしまいます。

前頭前野の中でも背側部の領域(DLPFC)は、前帯状皮質とネットワークを作って実行機能を制御し、頭頂葉と結合して注意を保つ働きを持っています。前頭前野の腹側部の領域は、側坐核の報酬系とつながって

感情の起伏や衝動性を和らげる働きを持ちます。

前頭前野の神経細胞には、ドパミンD1受容体とアドレナリンα2A受容体が存在し、ドパミンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質によって活性が調整されています。

ADHDの方では、前頭前野を中心にドパミンやノルアドレナリンの量が低下することで、実行機能や報酬系の働きが弱まり、症状が現れると考えられています。

ADHDの治療薬は、前頭前野のドパミンやノルアドレナリンの量を高めることが主な作用です。

| ADHDの治療薬 | |||

|---|---|---|---|

| 主成分 | メチルフェニデート | アトモキ セチン |

グアン ファシン |

| 商品名 | コンサータ ※当院では処方しておりません。 |

ストラテラ | インチュ ニブ |

| 不注意への効果 | ++ | +〜++ | −〜++ (用量 依存的) |

| 多動・衝動への効果 | −〜+ | −〜+ | ++ |

| 半減期 | 4時間 | 3.5時間 | 18時間 |

| 効果発現 | 服用後すぐ | 2〜4週間 | 1〜2週間 |

| 依存性 | 可能性あり | なし | なし |

| 副作用 | 食欲低下・不眠・ 体重減少 |

頭痛・食欲低下・眠気 | 眠気・血圧低下・頭痛 |

治療には中枢刺激性の薬剤であるメチルフェニデートの徐放剤(商品名:コンサータ)と、

非刺激性の薬剤であるアトモキセチン(商品名:ストラテラ)と

グアンファシン(商品名:インテュニブ)

が用いられます。

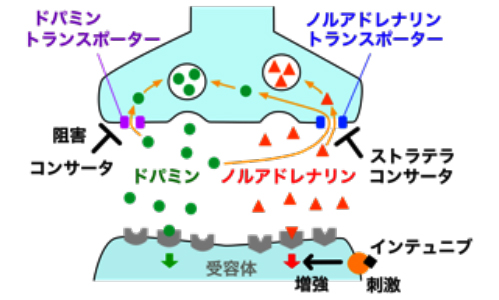

メチルフェニデートは、ドパミンを再取り込みするドパミン・トランスポーター、および、ドパミンとノルアドレナリンの再取り込みをするノルアドレナリン・トランスポーターに作用し、ドパミンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害します。

メチルフェニデートは、ドパミンを再取り込みするドパミン・トランスポーター、および、ドパミンとノルアドレナリンの再取り込みをするノルアドレナリン・トランスポーターに作用し、ドパミンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害します。

その結果、前頭前野でドパミンとノルアドレナリンの量が増加します。

コンサータは、側坐核など線条体でもドパミンの量を高めて報酬系を直接活性化します。

コンサータは徐放剤のため、血中濃度は徐々に上がり、朝食後1回の服用で、12時間に渡って効果が持続します。

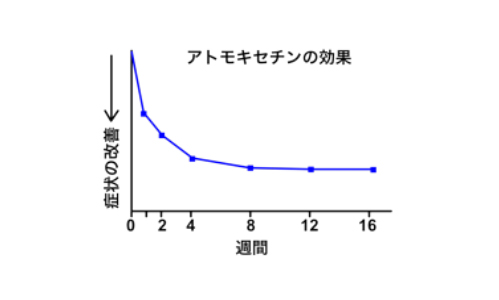

アトモキセチン(商品名:ストラテラ)は、ノルアドレナリン・トランスポーターに作用して、前頭前野でのドパミンとノルアドレナリンの量を増やします。アトモキセチンは、報酬系に対する作用を持たないため、

依存のリスクがない点で安全性が高い薬剤です。半減期が短いため、1日2回の服用が理想的ですが、

1日1回の服用でも同等の効果を示すと報告されています。

グアンファシン(商品名:インテュニブ)は、アドレナリン受容体(α2A)に対して親和性を示し、

α2Aアドレナリン受容体を介して直接的に前頭前野の神経細胞でノルアドレナリンのシナプス伝達を増強します。

特にα2Aアドレナリン受容体による調節は前頭前野に特異的であると考えられています。

インテュニブの半減期は長く、1日1回の服用で24時間効果が続きます。

発達障害のお子様への対応はまず環境調整が一番です。その上で、環境への適応が難しく、家庭や学校での生活に支障が出ている場合、薬物治療が検討されます(6歳以上)。

発達障害のお子様への対応はまず環境調整が一番です。その上で、環境への適応が難しく、家庭や学校での生活に支障が出ている場合、薬物治療が検討されます(6歳以上)。

成人の方でも環境調整が優先されますが、症状によって就労等に問題が生じている場合は、薬物療法も積極的に選択肢に入れることをお勧めします。

メチルフェニデート、アトモキセチンともにADHDの第一選択薬とされており、7〜8割の方で効果を示します。1剤を試して無効な場合は、他剤に切り替えると7割位の方で効果を認めると言われています。

ADHDに対するTMS治療は、いまだ研究段階ではありますが、アトモキセチンとTMSを併用することで、

ADHDに対するTMS治療は、いまだ研究段階ではありますが、アトモキセチンとTMSを併用することで、

アトモキセチンやTMS単独よりも高い治療効果を認めることが報告されています。

不注意優勢型の場合、

前頭前野の活性化によって症状が改善する可能性がある点から、左側のDLPFCを活性化する治療法が勧められます。一方、小児の方など、多動性・衝動性が目立つ場合は、右側のDLPFCを活性化することで、症状の改善効果が期待されます。

自閉症スペクトラム障害は、Autism Spectrum Disorderの訳であり、ASDと略されます。自閉スペクトラム症、自閉症と呼ばれることもあります。スペクトラムという言葉は、連続したものという意味であり、本疾患において症状がはっきりと分かれるものでなく、連続的に分布する意味合いを示しています。

自閉症スペクトラム障害は、Autism Spectrum Disorderの訳であり、ASDと略されます。自閉スペクトラム症、自閉症と呼ばれることもあります。スペクトラムという言葉は、連続したものという意味であり、本疾患において症状がはっきりと分かれるものでなく、連続的に分布する意味合いを示しています。

米国精神医学会の診断基準(DSM)によると、以前は自閉症、アスペルガー障害、広汎性発達障害など、細かく分類されていましたが、現在は、自閉症スペクトラム障害(ASD)としてまとめられています。ASDの診断は、臨床的な行動上の特徴に基づいて行われます。

診断する上で重視される特徴は次の2つです。

ASDは発達障害ですので、症状は、発達の早い時期、通常は3歳までに認められます。下記の複数の症状が、生活における様々な場面で認められる場合にASDと診断されます。1つ目の特徴である対人コミュニケーションの困難さとは、他の人と社会的なやり取りをしたり、気持ちを伝え合ったりすることが難しい状況を指します。

乳幼児期ではアイコンタクト、微笑み、感情表出などが欠け、親との愛着関係が生まれない、視線が合わない、あやしても笑わないなどの特徴に加えて、言葉の発達の遅れで気付かれます(通常、2歳までに単語・3歳までに2語文を話すことが目安です)。

子供では、会話のやり取りが難しい、気持ちを伝えられない、呼びかけにうまく答えることができない、友人を作ることに関心が乏しく、一人遊びを好むなどの特徴がみられます。言語発達の点では、立場によって言葉遣いを変えることができず、独り言が目立つ、会話が続かないなどの特徴を認めます。また、社会的な関係を築いたり、維持することが難しく、ごっこ遊びに参加したり、友達を作ることが難しい、決まった遊び方にこだわるなどの振る舞いが見られます。言葉よりも視覚の方が理解しやすく、話して聞かせるよりも、絵などの視覚的手段を用いる方が有効です。

大人では、その場で言ってはいけない暗黙のルールが分からない、会話に加わるタイミングがつかめない、他人の気持ちが理解できない、言葉を字面通りに受け取って文脈が理解できない、正直すぎる、場を仕切りたがり、自分の思い通りに他人が動いてくれないと怒る、一人を好んで他人の気持ちや事情を考えず、マイペースに行動するなどの特徴がみられます。

2つ目の特徴である限局的、反復的な行動や興味のパターン(こだわり)とは、同じこと、決まった手順を踏むことへの強いこだわりを指します。

子供では、物を一列に並べる遊びが好き、相手の言ったことをオウム返しする、状況と関係ないことを言うなどの症状が認められます(常同行動)。

特定の物事や話題に対する強い関心がみられる場合もあります。大人では、必ず同じ道を通る・行動の手順が決まっているなど、生活全てがワンパターンになりやすい、日常習慣の変更に強く抵抗する・新しいことや状況の変化に対応できない・真面目で規則を守りすぎる・融通が効かない・予想外の事態が起こると混乱する・自分なりの手順を守ろうとするなどの傾向がみられます。

また特定の感覚に対する敏感さがあり、聴覚過敏性がある場合、急な音でパニックになったりします。触覚が過敏で肌触りを嫌がったり、嗅覚や味覚の過敏性から極端な偏食を伴ったりします。

知的能力障害を伴わない自閉スペクトラム症は、高機能自閉スペクトラム症と呼ばれることもあります(知的な遅れがないとは、知能指数(IQ)が70以上であることを指します)。高機能自閉スペクトラム症には、アスペルガー障害(アスペルガー症候群)が含まれます。

ICD-10という世界保健機構(WHO)の診断基準では、自閉スペクトラム障害という診断名はなく、広汎性発達障害というカテゴリーの中に、自閉症・アスペルガー障害などが含まれています。自閉症とアスペルガー障害の違いは、大まかには、発達初期に言葉の遅れ(言語障害)を認める場合は自閉症、そうでない場合はアスペルガー障害となります。アスペルガー障害は、知能も良好で、言語能力も十分あり、社会性の障害とこだわりの症状だけが認められる場合です。

ASDの特徴を持っていても、症状が軽度であったり、言語障害を伴わない場合など、ある程度の年齢まで、症状による困難さを自力で乗り切っていたり、症状とうまく付き合うやり方を身につけている場合もあります。そのような方では、ASDの特徴が生活に支障を引き起こすのは、成人になった後になります。

人付き合いなどの社会生活や就労など、現在の生活に著しい困難さを引き起こしている場合には、幼少期の症状を確認した上で、ASDと診断される場合があります。 ASDの特徴のために保護者や教師から叱られたり、同世代の子供から仲間はずれにされたり、からかわれたりと、被害的な対人パターンを繰り返すと、自信を失い自己肯定感が低下して、不安感や抑うつ症状などの二次障害を発症する場合があります。できるだけ早く特性に気づいて、日常生活や学業・就労など、どこにハードルがあるのかを見つけることで、ストレスを軽減するような環境の調整を行っていくことが大切です。

ASDの症状の評価には、AQテスト(自閉症スペクトラム指数)が有用です。この検査は50の質問項目によって、社会的スキル、注意の切り替え、細部への関心、コミュニケーション、想像力を評価します。ASDのスクリーニング検査であり、33点以上の場合は、ASDの可能性が高いと考えられます。

ASDの症状の評価には、AQテスト(自閉症スペクトラム指数)が有用です。この検査は50の質問項目によって、社会的スキル、注意の切り替え、細部への関心、コミュニケーション、想像力を評価します。ASDのスクリーニング検査であり、33点以上の場合は、ASDの可能性が高いと考えられます。

またウェクスラー式知能検査も診断に役立ちます。ウェクスラー検査では、平均値をIQ100、IQ70未満は知的障害、IQ70以上100未満を境界型知能と定めます。成人用はWAIS-3(16歳以上)、児童用はWISC-4(5〜16歳)があります。

成人用のWAIS-3では、言語性IQ、動作性IQに加え、2つのIQの合成である全検査IQが得られます。他に4つの下位能力として言語理解、知覚統合、作動記憶、処理速度の得点が算出されます。児童用のWISC-4では、全検査IQに加えて、4つの下位能力として言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度に関する得点が算出されます。

通常、全体IQ100であれば、言語性と動作性、下位能力の各数値は、IQ100

前後にバランスよく表れます。一方、アスペルガー症候群を含む自閉症スペクトラム症の方では、全体IQの値に比較して、

言語性と動作性の間、あるいは、4つの下位能力それぞれの数値の間で、15以上差があるという解離を認めることが多いです。

ASDの中心的症状である、対人コミュニケーションの障害に確実な効果が期待できる薬はいまだ存在しない状況ですが、非定型抗精神病薬であるリスペリドンやアリピプラゾール、あるいは、アラキドン酸製剤が有効との報告もあります。

ASDの中心的症状である、対人コミュニケーションの障害に確実な効果が期待できる薬はいまだ存在しない状況ですが、非定型抗精神病薬であるリスペリドンやアリピプラゾール、あるいは、アラキドン酸製剤が有効との報告もあります。

常同行動(こだわり)については、上記の薬剤に加えて、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)であるフルボキサミンが有効な場合があります。ASDの方では、不安や焦燥感から興奮性を示したり、情緒不安定になる場合もありますが、上記の薬剤が効果的です。また漢方薬が用いられる場合もあります。