突然起こる、息苦しさ(窒息感)、鼓動の速まり(動悸)、めまい、吐き気、手のふるえ、発汗、しびれるような異常感覚、手足のこわばりなどが特徴です。身の危険から強い恐怖感を感じます。失神したり、心臓発作になるのではないか、発狂し、死ぬのではないかなどと感じることもあります。周りが非現実的に感じられ、自分が自分でないように感じます。

パニック発作では、突然、激しい恐怖または強い不快感が数分以内でピークに達し、その間に次の症状の4つ以上が起こります。

上記の症状が起こるとパニック発作と診断されます。

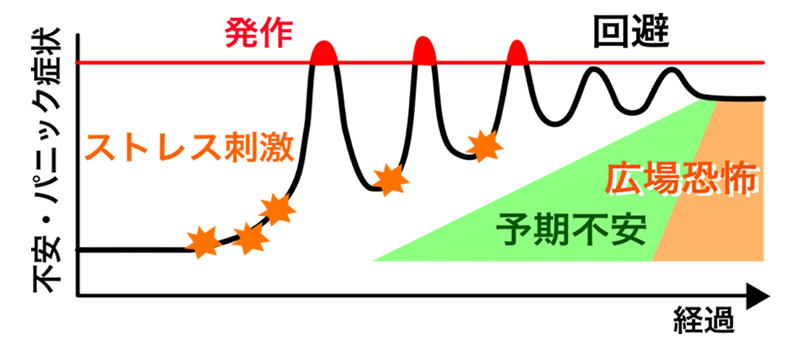

パニック発作の持続時間は短く、多くは1時間以内に症状はおさまります。初めて発作が起きた時には、刺激となった要因がはっきりしないこともあります。発作が一度きりであれば特に治療は必要ありません。

一方で、以前に発作が起きた条件と似た刺激がきっかけとなって、新しい発作が起こる場合があります。発作が繰り返し起こるようになると、さらに発作が起こるのではないかと、常に心配な気持ちが続くようになります。そして、発作が起こりそうな状況を避けるといった回避行動が出現します。

このような不安感や回避行動が1ヶ月以上続いている状態であれば、パニック障害と診断されます。

パニック発作やパニック障害の発症年齢の中央値は20~24歳であり、小児期や45歳以降の発症は低頻度です。パニック障害の患者では、発症以前に不安症状や、広場恐怖症の兆候が認められる場合が多いです。

未治療の場合は、症状の改善と増悪を波のように繰り返す、慢性的な経過となります。抑うつ症状や他の不安障害の合併や、ストレスフルな出来事によって経過が悪化すると言われています。

治療により、6割程度で1年以内に症状の寛解を認めます。症状の寛解にかかる期間は、平均して6ヶ月程度と報告されています。寛解期を経て、再発が2割程度で起こります。寛解に至りやすい特徴として、パニック発作の程度が軽い、頻度が低い、また環境のストレス要因が少ないことなどが挙げられます。

パニック障害の約20%に広場恐怖症が合併すると言われています。パニック発作が起こりそうな状況を避けようと、回避行動が積み重なるにつれて、逃げられない場所を避ける、人混みが多い所を避けるなど、広場恐怖の症状が出現します。

パニック障害が問題である理由は、広場恐怖症や社会的なひきこもりなど、発作そのものよりも悪影響が大きい、二次障害が起こることです。パニック障害を早急に治療することで、広場恐怖への進行を防ぐことが大切です。

広場恐怖症では、恐怖となる状況を完全に避けるか、その状況では極度の恐怖感を耐える、仲間の同伴が必要となるなど、回避は生活のあらゆる側面に関与するようになります。

広場恐怖症では、次の5つの状況のうち2つ以上で恐怖や不安を認めます。

上記の状況は恐怖や不安感を引き起こし、もしも発作が起きると脱出が困難だと考え、その状況を避けるようになります。不安や回避が継続的に起こり、典型的には6ヶ月以上続く状態となり、その結果、社会的生活に支障が生じるようになります。

広場恐怖症の平均発症年齢は17歳頃の思春期後期であり、約7割の方は35歳以前に発症します。パニック発作やパニック障害が先行して認められる場合は、平均発症年齢は25~29歳と成人早期となります。広場恐怖症の半数弱で、先行してパニック発作やパニック障害の既往歴があると言われています。

広場恐怖症は、持続的、慢性的に症状が続く場合が多く、完全な寛解の割合は10%程度となります。長期予後は、うつ病や気分変調症など、他の精神疾患の合併に影響を受けます。

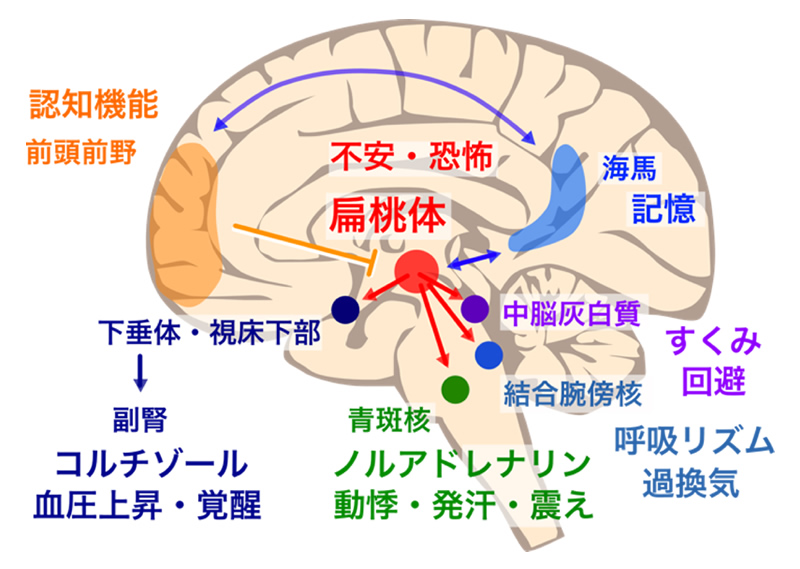

脳が危険を感知すると、活性化した扁桃体は不安の感情を生み出す一方で、視床下部(Hypothalamus)を介して下垂体(Pituitary)にシグナルを送り、下垂体から副腎皮質(Adrenal gland)へのホルモンが送られます。この経路を、それぞれの頭文字をとってHPA経路と呼びます。HPA経路の活性化により、副腎皮質でストレスホルモンであるコルチゾールが産生されます。コルチゾールは血圧を高めたり、覚醒状態を引き起こします。

また、扁桃体は、脳幹の青斑核を活性化して、ノルアドレナリンの分泌を高めます。ノルアドレナリンの増加によって交感神経系が活性化し、心拍数の増加、血圧上昇、発汗、震え、筋緊張の亢進、消化機能の低下などの身体症状が出現します。

扁桃体は、呼吸リズムを調節する結合腕傍核という領域に作用して、過換気症状(過呼吸、息苦しさ)が起こります。

この身体反応は、闘争・逃走反応(fight-or-flight response)といい、動物が危機的状況におかれて戦うか逃げるか、身動きを止める方法で生き延びてきた、生得的な反応です。この反応は一瞬で自動的に起こるため、意識的にコントロールすることは不可能です。

扁桃体そのものは、命に関わるような大きな危険と、取るに足りないささいな変化を区別することはできず、活性化すれば、常に最悪の事態に備えて恐怖感と身体反応を引き起こします。

この反応は強力であり、体に大きな負担をかけるため、本当に必要な時以外は起こらないように抑制されています。その抑制を担うのが思考や判断など認知機能を担う前頭前野(内側前頭前野)です。記憶装置である海馬から「いつ、どこで、何が起こった」という文脈情報が前頭前野に伝わり、危険の程度をモニターし、不必要な場合は、扁桃体が活性化しないように抑えるブレーキとして働きます。

しかし、発作が繰り返し起こり、パニック障害に進行するにつれて、前頭前野からの抑制が弱まり、扁桃体が過活動状態となっていきます。

単回のパニック発作は病的なものではありません。しかし発作が繰り返し起こると、発作時の動悸や発汗、息切れなどの身体感覚そのものへの予期不安が生まれます。扁桃体は、海馬ともつながっており、発作のきっかけとなった状況が記憶されます。

発作は、もはや危険から命を守る仕組みとして働くものではなく、反応自体がストレスとなります。発作が起こりうる状況を回避するようになり、広場恐怖につながります。このような回避行動(すくみ反応)には、中脳灰白質の活性化が関与します。

つまり、脳における前頭前野と扁桃体のネットワークが乱れた状態がパニック障害の背後にあります。治療は、扁桃体の過剰な活性化を抑えて、前頭前野による適切な抑制力を取り戻していくことです。

パニック障害の治療は、薬物療法と行動療法を組み合わせる方法が標準的です。薬物療法により、扁桃体の過剰な活性化を抑えて、不安感やパニック発作の症状を軽減します。また暴露療法を中心とした行動療法により、回避の悪循環を断ち切ります。

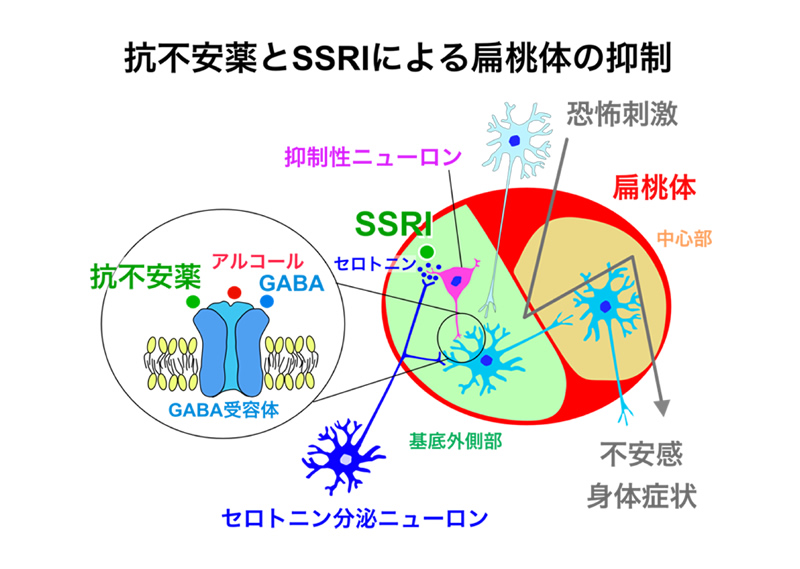

薬物療法には、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬とセロトニン再取り込み阻害薬(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor:SSRI)が用いられます。

扁桃体は、恐怖記憶とつながる手がかり刺激を受け取ると、神経細胞のネットワークを活性化して、扁桃体の基底外側部から中心部へと伝わり、その出力は不安感や身体症状を引き起こします。

抗不安薬は、GABA受容体に結合して、扁桃体の神経細胞の活性をダイレクトに抑える働きがあります。一方、SSRIは、セロトニン分泌細胞に働きかけて、セロトニンの濃度を上げて、抑制性ニューロンの働きを高めて、間接的に扁桃体の細胞を抑制すると考えられています。

ベンゾジアゼピン系の抗不安薬は、化学構造的にベンゾジアゼピン骨格を持っており、脳内のGABA受容体に結合します。GABAはγアミノ酪酸(-aminobutylic acid)の略であり、GABA受容体が活性化すると、神経細胞の興奮を抑える働きがあります。

ベンゾジアゼピン系の抗不安薬は、過剰に活性化した扁桃体の神経細胞に直接働きかけて、活性を抑制し、不安感や身体症状の出現を抑えます。抗不安薬の長所は、作用の発現が早いことです。

なお、アルコールもGABA受容体に結合して、鎮静効果やリラックス効果を生み出します。アルコールと抗不安薬は作用を強め合うため、併用を避けることが勧められます。

抗不安薬を選ぶ上で重要な点は、症状に応じて、適切な強さの薬剤を選択することです。また、何分位で薬が効き始めるのか(血中濃度がピークに達するまでの時間)、どれくらいの時間、薬が効いているかという効果の持続時間も重要です。その目安になるのが、血液中で薬の濃度が半分になる時間(半減期)です。

半減期の長さによって、抗不安薬は、短時間型、中時間型、長時間型の3種類に分けられます。パニック発作など、強い不安が急に起こる場合には、短時間や中時間作用型の薬を選び、不安感が長く続く場合には、中時間や長時間型の薬が勧められます。

下の表では、効果の強さを±、+、++、+++の順で表しています。GABA受容体は、抗不安作用に加えて、眠気を引き起こす鎮静催眠作用、また、筋肉の弛緩作用を持っており、それらの作用についても強度を示しています。

表は横にスライドできます。

| 成分 | ピーク | 半減期 | 抗不安 | 催眠 | 筋弛緩 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| グランダキシン | トフィソパム | 1時間 | 1時間 | + | ± | ー |

| リーゼ | クロチアゼパム | 1時間 | 6時間 | ++ | + | ± |

| デパス | エチゾラム | 3時間 | 6時間 | +++ | +++ | ++ |

表は横にスライドできます。

| 成分 | ピーク | 半減期 | 抗不安 | 催眠 | 筋弛緩 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ワイパックス | ロラゼパム | 1時間 | 12時間 | + | ± | ー |

| ソラナックス | アルプラゾラム | 1時間 | 14時間 | ++ | + | ± |

| レキソタン セニラン |

ブロマゼパム | 1.5時間 | 20時間 | +++ | +++ | ++ |

| バランス コントール |

クロルジアゼポキシド | 3時間 | 10時間 | ++ | +++ | + |

表は横にスライドできます。

| 成分 | ピーク | 半減期 | 抗不安 | 催眠 | 筋弛緩 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| メイラックス | ロフラゼプ酸エチル | 1時間 | 122時間 | ++ | + | ± |

| セパゾン | クロキサゾラム | 1時間 | 65時間 | +++ | + | + |

| セルシン ホリゾン |

ジアゼパム | 1時間 | 54時間 | ++ | +++ | +++ |

| リボトリール ランドセン |

クロナゼパム | 2時間 | 27時間 | +++ | +++ | ++ |

短時間型では、体内に薬物の蓄積が生じにくいことが利点ですが、頻回の服用が必要となり、中断した時に離脱症状や反跳性の不安が生じやすいデメリットがあります。逆に長時間作用型では、薬物の蓄積がおこりますが、中断時の離脱症状が起こりにくく、徐々に減薬できます。

セロトニンは、神経細胞の活性を調節する神経伝達物質であり、気分の面では落ち着きやリラックス感と関係すると考えられています。

SSRIは、神経細胞の末端のシナプス領域で、セロトニンのトランスポーターによる再取り込みを阻害し、セロトニンの濃度を上昇させます。セロトニンは、扁桃体の抑制性ニューロンの働きを高め、扁桃体の活性を抑えます。

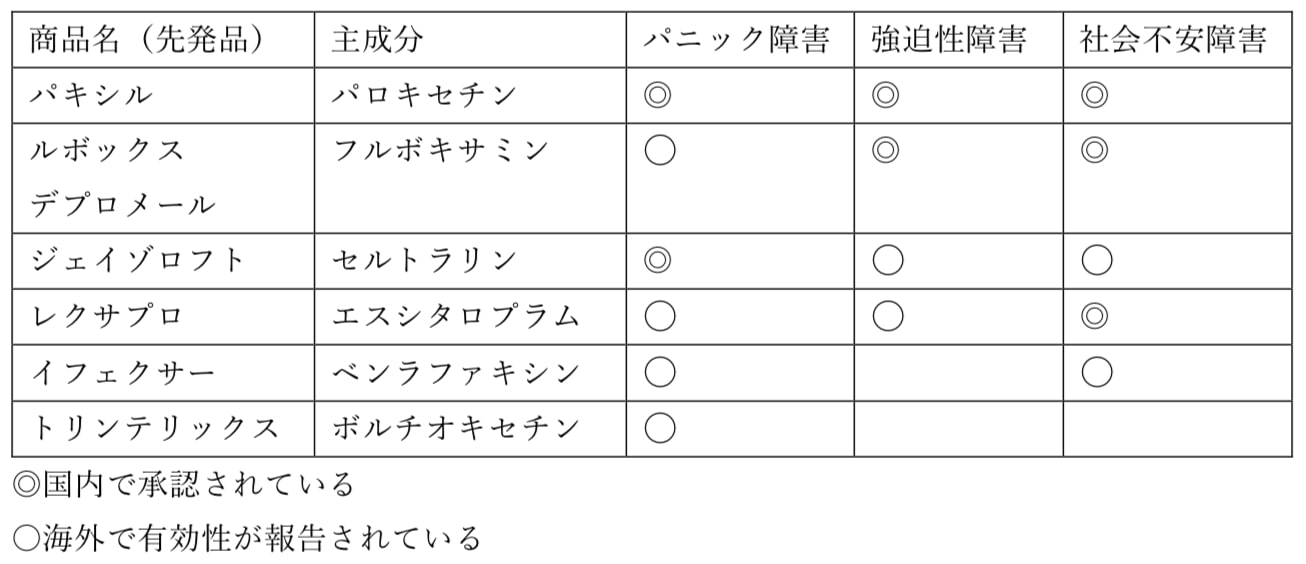

多くのSSRIは、パニック障害だけでなく、他の不安障害、たとえば強迫性障害や社会不安障害にも有効であり、適応が認められています。

上記のうち、イフェクサーは正確にはSNRI(serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor)、トリンテリックスはSRIM(serotonin reuptake inhibitor and modulator)に分類されます。

即効性のあるベンゾジアゼピン系抗不安薬と異なり、SSRIによる効果が実感できるまでには、2~6週間の継続的な内服が必要です。この原因は、脳内でセロトニンが有効な濃度に達するまでに時間がかかるためだと考えられています。

一方でSSRIの服用により、身体でもセロトニンの上昇が起こります。セロトニンが消化管、血管などに働くことで、吐き気、下痢、ほてり、眠気、だるさなどの副作用がおこります。薬によって副作用の出方が異なり、人によって薬の相性が異なるため、自分に合った薬を探す必要があります。

副作用については、服用開始の数日間、吐き気止めを併用すると、症状が緩和されます。副作用は、いずれも徐々に和らいでいくことが多いですが、症状が強いときは半量や1/4に減量したり、中止することが勧められます。

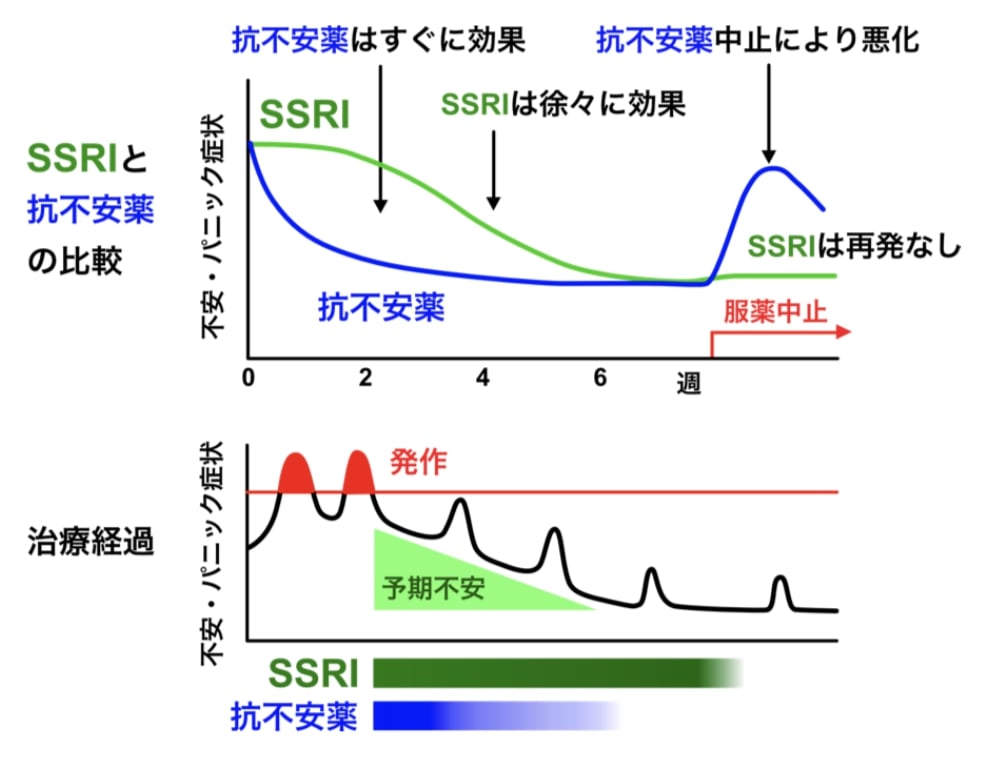

抗不安薬とSSRIを使用した場合の、それぞれの症状の経過は次の図のようになります(抗不安薬:青色の線、SSRI:緑色の線)。

抗不安薬は、服用して早ければ数十分後には症状の改善が実感できます。このような迅速な作用が抗不安薬の利点です。ただし、服用が習慣的となっていると、服用を中断した際に、不安感が強く感じられる離脱症状が起こる可能性があります。

一方で、SSRIの場合、即効性はなく、2~6週間かけて、徐々に不安感が減少していきます。また服薬を中断した場合に離脱症状が起こることは少なく、断薬をスムーズに進めることができます。

症状が軽い場合、つまり、動悸や呼吸苦などが起こる頻度が低く、回避も起きていない状態であり、抗不安薬を頓服で使う程度で落ち着いていれば、抗不安薬が効果的です。長期的に服用する場合は、離脱症状が起こりにくい長時間型の薬を必要最低限で継続することが勧められます。

一方、症状が重い場合、つまり、動悸や呼吸苦などの症状が繰り返し起こり、症状への予期不安が強く、回避によって日常生活に支障が生じていたり、広場恐怖を認める場合は、抗不安薬だけでは習慣的な使用になりがちです。離脱症状を防ぐためにも、治療早期からSSRIを併用することが勧められます。

治療初期には抗不安薬とSSRIを併用し、症状が改善したら抗不安薬を減らしていきます。症状への予期不安がなくなり、寛解状態に至るまでSSRIを継続し、抗不安薬は頓服的に使用します。最後にSSRIを減量して治療が終わります。

パニック障害の寛解には、服薬治療により不安と身体症状を緩和するだけでなく、回避による生活面での制限がなくなるところまで治療を続けることが大切です。そのためには行動療法が必要となります。

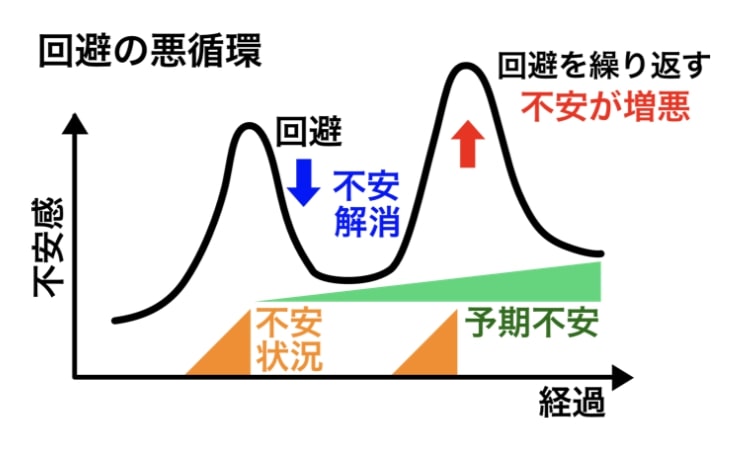

不安を感じる状況を避けることで、その瞬間は不安が和らぎます。しかし、次に同じ状況を前にすると、不安はさらに大きなものとなります。その結果、長期的には予期不安が悪化していき、回避の悪循環(vicious cycle of avoidance)が維持されてしまいます。

この悪循環には、例えば、「混み合った場所」というトリガーを例に取ると、身体症状、感情、認知、行動が密接に関わり合っています。

身体症状:心拍数の増加、浅い呼吸、喉の乾き、頭がぼうっとする

感情:不安、恐怖、パニック

認知:また発作がおこる、逃げられない、次の発作は命に関わる、制御できなくなる

行動:混雑した場所を避ける、出口に近い所を確保する

回避の悪循環を断ち切るには、行動療法としての暴露療法を行うことで、認知を修正し、予期不安をなくしていくことがスタンダードです。ただし暴露されて発作が起これば、回避が悪化する危険性があり、行動療法を行う上で、服薬治療による症状の予防が大切です。

恐怖は、症状を引き起こす要因(環境や条件)と、状況への反応(回避)、その認知(状況は危険であり、発作がおこると自分がコントロールできなくなるといった考え)が結びついた連想ネットワークとして脳に保持されています。

生活の中で、記憶された恐怖刺激に似た手がかりを見つけると、実際は安全なものであったとしても、連想ネットワークが恐怖応答を引き起こしてしまいます。その結果、回避が起こり、本当は安全だという学習が妨げられます。

暴露療法の目的は、恐怖反応を引き起こしておきながら、認知の誤りを治すことです。胸の痛みが起きても心臓発作ではない、混んでいるからといって命に危険があるわけではないなど、正しい情報を連想ネットワークに組み込みます。

まずは状況を想像して、回避せず対処する姿をイメージし、安全な状況で練習を始めます。身体症状に対する認知の修正も大切です。症状は、恐怖を感じたときに起こる正常な反応であり、危険なことではなく、身を守ろうとしていることを理解します。動悸や過呼吸は、運動して症状を誘発して慣れることもできます。

その上で、避けていた環境に身を置き、仮に軽い症状が起きたとしても、命に別状なくやり過ごせることを学習します。不安な状況に暴露されることは、感情と身体感覚が命令することに完全に反対の行動をすることになりますが、それを続けるうちに回復を実感できるようになっていきます。

これまで恐怖を感じていた場所に行っても、前よりも不安が軽くなり、不安やパニックの感情を自制できるようになります。生活の質が良くなり、自信が取り戻せていきます。